ブログ

BLOG

ブログ|大阪市港区で歯科をお探しの方は

みなと大人こども歯科クリニックまで

みなと大人こども歯科クリニックまで

CATEGORY : ブログ

黄ばみの要因とは!? 歯の黄ばみはこうやって抑えよう

あけましておめでとうございます。朝潮橋、弁天町のみなと大人こども歯科クリニック 院長の河野です。 突然ですが、皆さんは普段どのくらい写真を撮りますか? 少し前なら、冬休みの旅行などで友人と一枚。お正月で家族や親戚と一枚。今年成人される方であれば、成人式で一枚…と、記念撮影をされた方も少なくないのではないでしょうか。 せっかく思い出に残すなら、素敵な笑顔で写りたいですよね。しかし、中には「歯が黄色いのが気になって上手く笑えない」という方もいらっしゃいます。 そこで今回は、白い歯に憧れる皆さんに向けて、歯の黄ばみの原因と対処法についてご紹介したいと思います。 ● 歯の黄ばみの原因 歯の黄ばみの対処をするにも、まずは原因を知る必要があります。歯の黄ばみの原因となる主な要因は、次の4つです。 ・加齢 そもそも歯は、象牙質の色が透過し、少し黄色味がかっています。年齢を重ねると、歯の表面のエナメル質が薄くなり、内側の象牙質が以前より透けて見えるため、黄ばんでいるように見えます。 また、象牙質自体も、加齢で黄色味が増して、全体的にくすんで見えるようになります。 ・着色汚れ コーヒーやお茶、赤ワインなどの飲みものや、カレー、チョコレートなどの食べものに含まれるポリフェノールが着色汚れ(ステイン)の原因になります。 ・たばこのヤニ ヤニの成分であるニコチンやタールは褐色に変化し、だ液中のカルシウムなどと結びついて歯に付着するため、黄ばみの原因になります。 ・歯垢や歯石 歯みがき不足や、歯並びが良くないことによって歯垢・歯石が付着し、着色の原因になります。 ● 「生活習慣の改善」で歯の黄ばみを抑える方法 歯垢や歯石、着色汚れによる歯の黄ばみを予防する方法は、食後の歯みがきを徹底することです。特に、色の濃い食べものや飲みものを口にした後は、早めに歯みがきをすることで着色しにくくなります。 歯みがきをする際は、ほどよい力(強すぎず・弱すぎず)で1本ずつ丁寧に磨きましょう。 強く磨いてしまうと歯の表面がダメージを受け、そこから着色して余計に黄ばんでしまう原因になります。 食後、どうしても歯みがきが難しい場合は、うがいをするだけでも効果が期待できます。日々、歯の黄ばみ対策を徹底していきましょう。 ● どうしても黄ばみが気になる場合は? ・歯科でクリーニング 歯科医院で行われる「専用の機械を使った歯面清掃」をPMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)と言います。歯ブラシではなかなか除去できない歯石や、茶色い色素が付着した部分の汚れも、さまざまな器具を用いてこすり取ります。 ・歯科でホワイトニング 薬の成分によって歯を白くする方法です。ホワイトニング剤には、歯の表面の着色汚れ(ステイン)を分解する作用や、歯の中の色素を漂白する効果があります。 また、歯の表面を覆うエナメル質を変化させ、光を乱反射させるマスキング効果によって歯を白くする効果も期待できます。 ● 毎日のセルフケアが大事 歯というのは、日々の生活を送る中で、誰しも黄ばむ可能性があります。大切なのは、黄ばみの原因を把握し、それに応じた「効果的なセルフケア」を欠かさず行うことです。 セルフケアを怠ると歯垢や歯石が溜まったり、着色汚れが悪化したりして、歯が黄ばむ原因になります。 日々の歯みがきやうがい、食生活に配慮するなど、セルフケアを徹底することで歯の黄ばみは抑えられます。 また、ケアを徹底しているのにどうしても歯が黄ばんでしまうという方は、ブラッシングの指導やクリーニング等のご提案をさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。 医療法人わくわく会みなと大人こども歯科クリニック

〒552-0004

大阪市港区夕凪2-1-1

TEL:06-6563-9599

URL:https://otonakodomo-dc.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CazuLq-hNdmKEAE

CATEGORY : ブログ

CATEGORY : ブログ

年末年始の救急診療のご案内

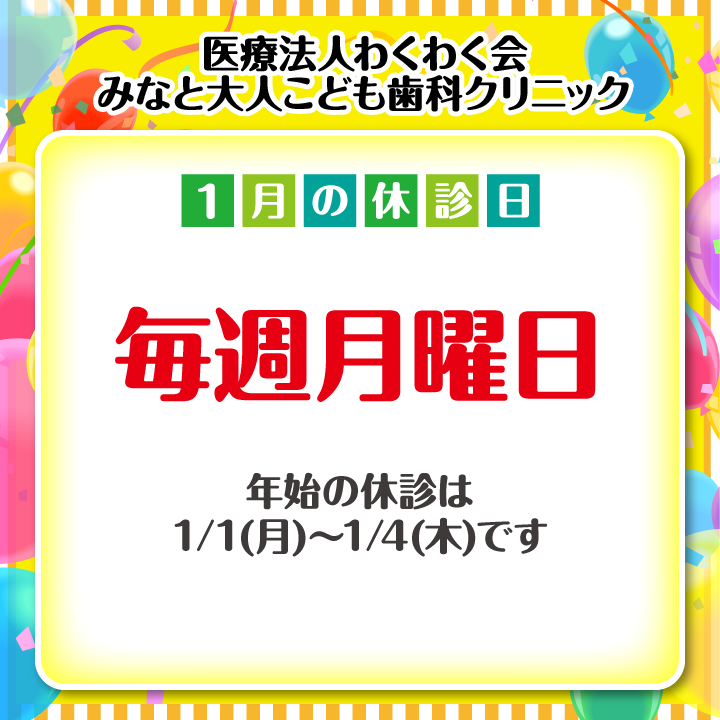

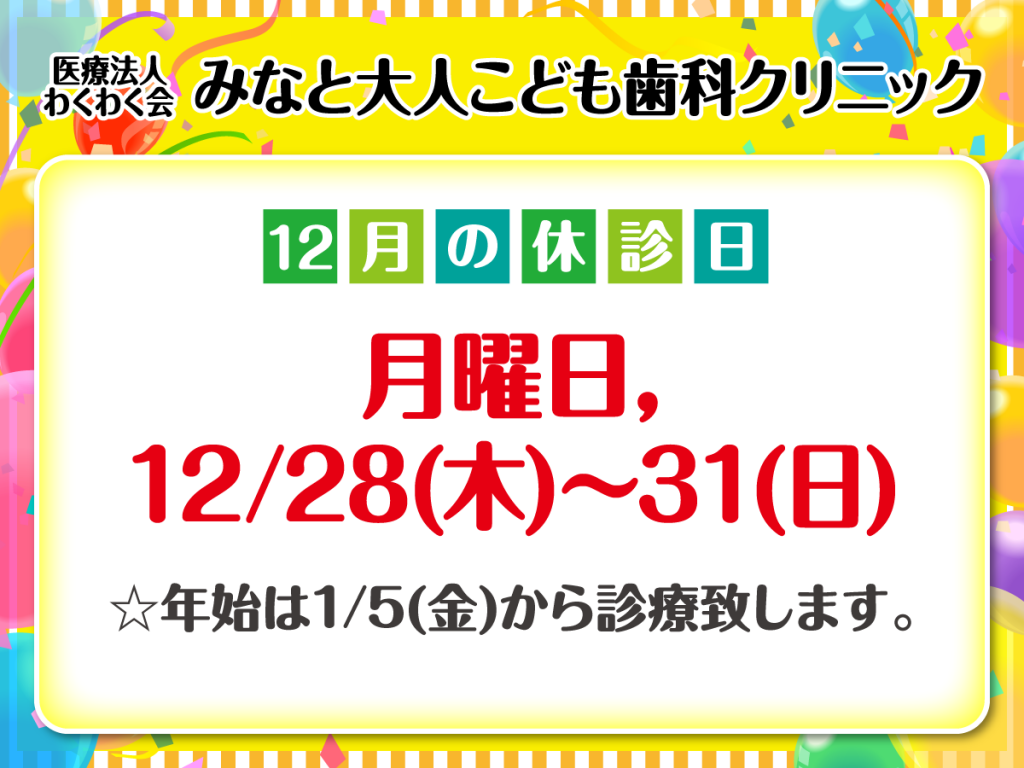

12/28(木)~1/4(木)は、年末年始の休診日とさせていただきます。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ☆緊急患者様の診療は、下記で行っております。 場 所

大阪府歯科医師会館 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-3-27

JR大阪環状線『桃谷駅』北西300メートル 診療日

12/29(金)~1/4(木)

【休 日】10:00~16:00(受付開始9:30より)

【夜間毎日】21:00~翌朝3:00 お問合せ先

【休日診療】06-6772-8886

【夜間専用】06-6774-2600 大阪府歯科医師会ホームページ▶https://www.oda.or.jp/medical/ 大阪府下では、この他にも診療を行っております。詳しくはお問合せください。

CATEGORY : ブログ

薬で治らない鼻水・鼻づまりは「歯が原因」!?

こんにちは。朝潮橋、弁天町のみなと大人こども歯科クリニック 院長の河野です。 12月に入り、ぐっと寒くなってきました。この時期になると、止まらない鼻水にお困りの方も多いのではないでしょうか? 止まらない鼻水の原因は「かぜに伴う鼻炎」や「アレルギー性鼻炎」などさまざまですが、「なんだか鼻の調子が悪いな」と感じたときは、部屋の湿度を高めて鼻水が固まらないようにするのがおすすめです。 また、当然ながら薬を飲むという方法も有効です。しかし、そうしたケアをしても症状がよくならない場合、「副鼻腔炎(ふくびくうえん)」の可能性があります。 一般的には「蓄膿症(ちくのうしょう)」と呼ばれることもある副鼻腔炎ですが、実は歯が原因のことも少なくありません。 ● 鼻水が止まらない!?副鼻腔炎の症状とは 鼻の中には鼻腔と副鼻腔があるのですが、通常の副鼻腔は、空気だけがある空っぽの状態です。 しかし、副鼻腔炎になると炎症が起きてしまうため、鼻がつまって息がし難くなったり、どろっとした鼻水が出たりします。 ● むし歯や歯周病を放置すると副鼻腔炎になる!? 副鼻腔炎と聞くと「鼻の病気」をイメージしてしまいますが、最初に書いたように、「実は歯が原因」であることも少なくありません。 副鼻腔のなかには「上顎洞(じょうがくどう)」という部分があります。上顎洞は「上の奥歯の根っこに近い」ことがあるため、上の奥歯にできた「むし歯」や「歯周病」を放置すると、感染が歯の根っこから上顎洞にまで及んでしまうのです。 こうした「歯が原因で起こる副鼻腔炎」は『歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん)』と呼ばれており、日本人は上顎の骨が薄いため、上顎洞炎の傾向が強いといわれています。 ● 歯が原因なら歯科での治療が必要! 「鼻が原因の副鼻腔炎」の多くは両側に症状があらわれます。 しかし、「むし歯や歯周病が原因である歯性上顎洞炎」の場合、炎症を起こしている側の上顎洞にのみ、症状があらわれます。 副鼻腔炎の原因が歯にあるかどうかは、むし歯や歯周病の検査のほか、レントゲン等を用いて、上顎洞内の炎症などを調べて診断します。 歯が原因の副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)は、基本的には歯科で治療しますが、場合によっては耳鼻科と連携することも少なくありません。 症状に心あたりがある場合は早めに受診のうえ、悪化する前に対処していきましょう。 医療法人わくわく会みなと大人こども歯科クリニック

〒552-0004

大阪市港区夕凪2-1-1

TEL:06-6563-9599

URL:https://otonakodomo-dc.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CazuLq-hNdmKEAE

CATEGORY : ブログ

CATEGORY : ブログ

自己判断NG!「しみる」に隠れた2つの理由

こんにちは。朝潮橋、弁天町のみなと大人こども歯科クリニック 院長の河野です。

食欲の秋が到来して、甘い焼き芋が恋しくなっている方も多いのではないでしょうか?

70度前後の温度で長時間熱するのが焼き芋を甘くするコツだと言われています。

旬のお芋ですから、できる限り甘くおいしくいただきたいものです。

また、甘い焼き芋は冷やしてもおいしいので、ぜひ試してみてくださいね。

さて、「冷たいもの」といえば、アイスや冷たい水などで「なんだか歯がしみるな…」と思ったことはありませんか?もしかすると、それは歯の危険信号かもしれません。今日は、そんな歯がしみる原因について、2つご紹介します。

● 熱いものがしみる前に!

しみる理由の1つ目は「むし歯」です。 むし歯になると、むし歯菌が作り出す酸によって歯が溶け、いずれ歯に穴があいてしまいます。

すると、歯の内側にある神経に刺激が伝わるため、食べものや飲みものがしみてしまうのです。

早く治療すれば、むし歯を削って詰めることで、しみるのを抑えられますが、「ちょっとしみるだけだから」と放置してしまうと、いずれ熱いものがしみるようになります。

実は「熱いものがしみる」というのは、大変危険な状態。

むし歯菌が神経まで到達している可能性が高く、その場合には、神経をとらなくてはいけません。

神経をとると歯はもろくなるため、歯の寿命を縮めることになってしまいます。

むし歯の「しみる」は早めの治療が肝心なので、熱いものや冷たいものがしみると感じたら、すぐに歯科医院へ行きましょう!

● むし歯じゃないのにしみる?

しみる理由の2つ目は「知覚過敏」です。 知覚過敏は、風や歯ブラシの毛先といった「些細な刺激でもしみる」のが特徴です。こうした些細な刺激で歯がしみるのには、歯の象牙質が関係しています。 歯の表面にはエナメル質という硬い組織があり、「歯ぎしり」や「食いしばり」が続くと、エナメル質に負担がかかります。 すると、いずれエナメル質が欠けて、内側にある象牙質が露出。象牙質には「神経につながる細い管」が張り巡らされており、そこから刺激が神経に伝わり、しみるようになるのです。

このように「歯に負担のかかる習慣」があると、知覚過敏の原因になってしまうので、心当たりがある場合は早めに対処しましょう。

● 歯周病でも知覚過敏になる!?

実は知覚過敏には、歯周病も関係しています。 歯周病とは、歯周病菌が悪さをして、歯ぐきに炎症を与えたり、歯を支える骨を溶かしたりする病気。歯を支える骨が溶けてしまうと、骨に合わせて歯ぐきも下がり、根元が露出してしまいます。 歯の根元は薄いセメント質で覆われているのですが、セメント質は刺激に弱いという特徴があります。 そのため、酸などで表面が溶けると象牙質がむき出しの状態になり、神経に刺激が伝わってしみるようになってしまうのです。 下がった歯ぐきを元に戻すことは難しいですが、歯みがきの方法や定期的なクリーニングで歯周病の進行を抑えることは可能です。 歯周病の原因となる汚れを落とすために、丁寧な歯みがきでセルフケアに努めることはもちろん、数か月に1回は定期検診でプロのケアを受けましょう。 また、知覚過敏となってしまった部分には薬剤を塗る治療や、露出した部分を覆う治療などを行うこともできます。

● 違和感を見逃さない!

歯がしみたとき「ちょっとしみるだけだから」と自己判断をするのは危険です。

もしかしたら、むし歯や歯周病が進行している可能性もあります。違和感が生じたら、すぐに当院までご相談ください。

医療法人わくわく会みなと大人こども歯科クリニック

〒552-0004

大阪市港区夕凪2-1-1

TEL:06-6563-9599

URL:https://otonakodomo-dc.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CazuLq-hNdmKEAE

CATEGORY : ブログ

CATEGORY : ブログ

「食後30分は歯を磨かないほうがいい」のウソ・ホント

こんにちは。朝潮橋、弁天町のみなと大人こども歯科クリニック 院長の河野です。

10月に入り、秋の気配があちらこちらで感じられるようになりました。

お米をはじめ、農作物の収穫が始まるこの時期は、一年の中で食べものが最も美味しい季節。

「食欲の秋」の名にふさわしい、この季節ならではの味覚を堪能したあとは、歯みがきも忘れないようにしましょう。

さて、その歯みがきについては「食後すぐに歯を磨いてはいけない」という話をテレビやインターネットで見たり聞いたりしたことはありませんか?

ただ、この情報は誤解も多く、むし歯・歯周病の予防を目的にした歯みがきには当てはまらないため、注意が必要です。

● 「歯みがきは食後30分経ってから」説の真相

歯みがきのタイミングについては、

・食後すぐに磨いてはダメ

・食後30分経ってから磨くほうがよい

という情報が今も時折、各種メディアやマスコミを通して伝えられています。

しかし、この情報については以前から日本小児歯科学会や日本歯科保存学会、日本口腔衛生学会など国内の名だたる学会が「正確性に欠ける」と注意喚起しています。

それもそのはず。情報の元になったのは「酸蝕症(さんしょくしょう)」という病気に関する研究結果であり、「むし歯に関する研究ではなかった」のです。

むし歯は、むし歯菌が作り出した酸によって、歯が溶ける病気です。対して酸蝕症は、酸性の飲食物や胃液により、歯の表面が溶ける病気。

「歯が溶ける」という点においては似ていますが、原因は全く異なるため、予防や対処法も別々に考える必要があります。

さらに、この研究は主に試験管の中で行われたものなので、その結果をそのまま普段の歯みがきに当てはめることはできません。

● 歯みがきは「食後早め」が正しいタイミング

では、実際のところ歯みがきはどのタイミングで行うのが正しいのでしょうか?

これについては、先にご紹介した各学会のいずれも「食後の早めの時間」を推奨しています。

歯みがきの本来の目的は、むし歯や歯周病の原因である「プラーク(歯垢)」と、プラーク内の細菌が酸を作る原料になる「食べかす(糖質)」を除去することです。

この2つが食後に長くお口の中に残ってしまうと、プラーク内の細菌によって多くの酸が作られます。

その酸に歯が長くさらされると溶けだし、むし歯の発症につながってしまうのです。

したがって、食後はできるだけ早い時間に歯を磨いてプラークや食べかすを取り除くほうが、むし歯・歯周病の予防にはむしろ効果的といえるでしょう。

● 正しい歯みがきの方法・タイミングは

歯科医院で直接相談する

以上のように、各種メディアやマスコミが伝える情報の中には、正確性に欠けるものが多くあります。

また、最初は正しい内容でも、人から人へ伝わるうちに、誤った情報に変わってしまうことも少なくありません。

歯みがきに関しては、個々のお口の状態や歯並び、生活スタイルなどによって、適した方法やタイミングが異なります。

自分に合った歯みがきの方法やタイミングについては、かかりつけの歯科医院に直接聞いてアドバイスしてもらいましょう。

医療法人わくわく会みなと大人こども歯科クリニック

〒552-0004

大阪市港区夕凪2-1-1

TEL:06-6563-9599

URL:https://otonakodomo-dc.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CazuLq-hNdmKEAE

CATEGORY : ブログ

CATEGORY : ブログ

入院前に歯科治療を受けるべき理由

こんにちは。朝潮橋、弁天町のみなと大人こども歯科クリニック 院長の河野です。 毎年9月1日は「防災の日」。さらに、8月30日から9月5日は「防災週間」として定められています。災害はいつ発生するか予測できないので、日ごろから防災グッズや非常食を備えておくことが大切です。 さて、備えといえば入院前には歯の治療が推奨されていますが、その理由をご存じでしょうか? お口の中のトラブルを放置したまま入院すると、思いもよらない事態を招くことがあるので十分な注意が必要です。 ● 入院や手術の際に起きやすいお口のトラブル お口の中が汚れていると、細菌がどんどん増殖し、手術中に悪さをすることがあります。 特に口や喉・食道・胃の外科手術を予定されている方は要注意! 「だ液とともに飲み込んだ細菌」が手術した部位に感染すると、治癒が遅れて入院期間の延長につながることがあります。 しかも、細菌が肺まで入り込んだ場合は、「肺炎」にもかかりやすくなります。 肺炎は重症化すると死に至る、恐ろしい病気で、下手をすれば咳や熱だけでは済まなくなる可能性もあります。 また、命に関わるアクシデントが手術中に発生する危険性も。 たとえば、お口の中に「ぐらぐらした歯」を放置していると、口から人工呼吸器を挿入する際に歯が抜け落ちて気管に入り、窒息する恐れがあります。 ● がん治療で起きやすいお口のトラブル 一見、無関係に思える「がん治療」でもお口のトラブルが発生することもあります。 なかでも、抗がん剤治療においては約40%以上の人に口腔トラブルが発生したという報告もあり、その内容は口内炎や味覚障害、口腔乾燥など、がん治療がさらに辛くなるようなものばかり…。 また、治療の副作用でだ液が減少すれば、むし歯や歯周病が進行する可能性もあるので、がんの治療を始める前に必ず処置をしておきましょう。 ● 手術やがん治療の前に 歯科医院では何をするの? 歯科医院では手術時の感染症や肺炎を防ぐために、 歯石や歯垢(プラーク)を徹底的に除去します。 特に、歯石は石灰化した細菌の塊です。 がん治療においては細菌が多いと副作用が強くなるので、お口の汚れを取り除いて細菌の数を減らします。 むし歯があれば応急処置を施し、ぐらつく歯があれば抜歯や歯の固定も行います。 お口のケアをしていたことで入院期間が短くなったという調査結果もあります。痛いところがなくても、入院前には必ずお口のチェックを受けておくことをおすすめします。 また、お口の状態によっては治療が長期に及ぶ場合もあります。 入院までの日数は限られていることが多いため、もし入院が決まったら、少しでも早めのご来院をお願いします。 医療法人わくわく会みなと大人こども歯科クリニック

〒552-0004

大阪市港区夕凪2-1-1

TEL:06-6563-9599

URL:https://otonakodomo-dc.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CazuLq-hNdmKEAE